10月のリサイタルでは、これまで培ってきた自分と、将来的に思い描くこれからの自分の両方をお見せしたい。オーケストラで歌うという“挑戦”にこだわった理由は、より作曲家の意図に迫る表現を届けると同時に、オペラ歌手としてイタリアで得た成果をご披露したいという想いがある。12月の『ルチア』では、共演者と納得いくまで議論し、十分な準備を重ねて、伝わる舞台をつくりたい。いつもオペラのことを考えていて、将来的には説得力のある歌を歌える、「なんだか気になるアーティスト」像を目指したい。

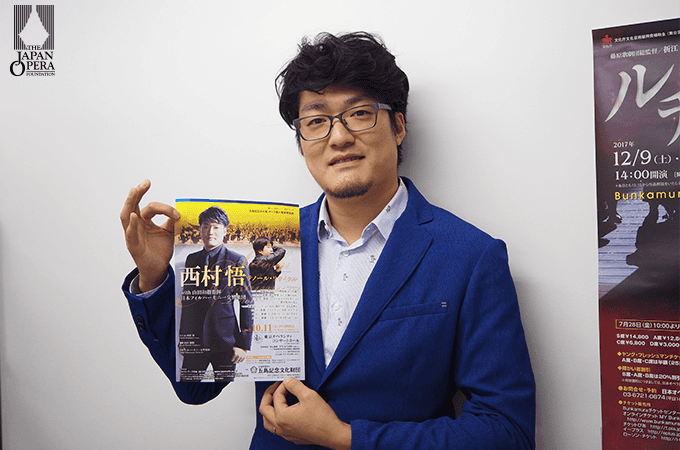

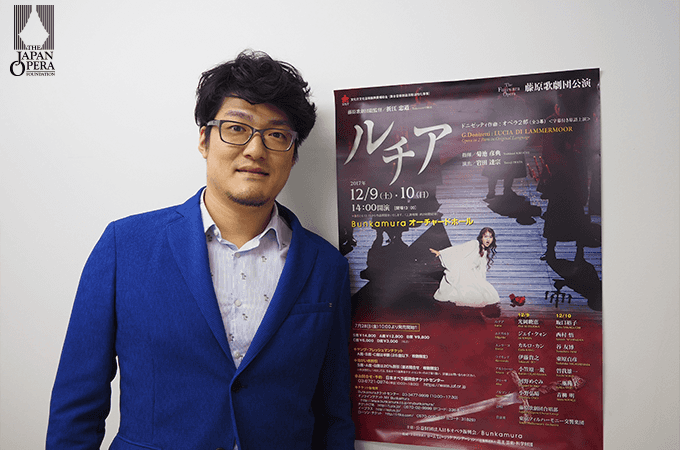

今最も旬なアーティストのリアルな声や、話題の公演に関する臨場感あるエピソードなど、オペラがもっと楽しめること請け合いの情報をお届けする新コーナー「CiaOpera!」。第15弾は、10月11日に自身のリサイタルを、12月には渋谷のオーチャードホールにて上演の『ルチア』出演を控える西村悟氏に、リサイタルや『ルチア』への想いや意気込み、将来思い描く歌手像について、プライベートについてなどのお話を伺いました。

オーケストラで歌う。それが、オペラ歌手としてのこだわりと覚悟。

ーまずは、10/11に迫った西村さんのリサイタルについてお話をうかがいたいと思います。今回のプログラムは、イタリアの作品が多いようですね。

そうですね、僕はずっとイタリアに住んでいましたし、研修もイタリアだったということもあるので、自分がイタリアで勉強したもの、イタリアで歌ったものを中心に選曲しました。

ーイタリアでの成果をお披露目されるのですね。なかには、フランスの作品もありますね。

マスネ作曲の『ル・シッド』というフランス・オペラですね。それからチラシには載っていないのですが、ロシアの作品もプログラムに入っているんです。これらの曲は、実は歌ったことはないのですが、「今後こういった作品をやりたい」という将来的な希望を提示するために入れたのです。今までは、『椿姫』のアルフレードだったり『ラ・ボエーム』のロドルフォだったり、僕の等身大といえるような若者の役が多かったんですが、今後僕がもっと歳をとるにつれ、歌う役もどんどん進化していかなければいけないと思いますし、もっと大人な役に挑戦していこう、というちょっとしたメッセージを込めました。

それから今回のプログラムは、面白いことに、曲を並べてみたら作曲家が本当にぴったりと時代順になったんですよ。1700年代のロッシーニ作品から始まり、時代を下って最後は1900年代、プッチーニの『トスカ』で終わります。自分でもびっくりしました。

ーそれは興味深いですね!意識して選ばれたわけではないのですか?

最初は特に意識せずに、自分が歌いたい曲、思い入れのある曲を挙げていって、整理してみたら揃ったのです。気持ちいいですね!(笑)

ーそれを知っていると、聴く方も楽しめますね!今まで歌われた曲のなかで、「この曲には思い出がある」というものはありますか?

『ラ・ボエーム』の「冷たき手を」ですね。テノールとしていちばん大事なのは、高音がしっかり出せることなのですが、この曲にはハイC(高いド)というテノールの最高音が出てきます。そのハイCを出すということを克服するため教材として、僕が初めて扱ったのがこの曲なんです。なぜハイCが必要かというと、少し極端な言い方ではありますが、テノールって気持ちが90%、技術が10%みたいなところがあるんです。何千人もが見ている前に出て、「失敗したら…」という怖さもあるなかで、「この音まで出せる」という自信がないとメンタル的に余裕を持って舞台に臨めないんです。だから、いつでもその音が出るということを克服してしまえば、あとはグッとラクになれる。そこを鍛えるために、僕が初めてやった曲なのです。コンクールで成功したり失敗したり、本番でも成功したり失敗したりと、思い出がギュッと詰まった歌です。

ーそれは思い出深いですね!テノールは気持ちが90%というお話も印象的でした。

「今日はダメかもしれない」と怖くなることもあるんです。

ーそういうとき、少しでもやわらげる克服方法というのはあるのですか?

もう、練習しかないです!昔、体操の内村航平選手が金メダルをとったときに「120%練習して、100%の力を出す」と言ったという話を聞いて、「すごいな」と。それを聞いて「練習をして、「絶対にできる」という自信がついたら緊張しないんだな」と思い、それから練習が好きになりましたし、本番であまり緊張することがなくなりました。いかに準備をするか、が緊張を克服する方法ですね。練習で出ない声は出ないですからね。

ーなるほど、頭の下がる思いです。今回プログラムのなかで、特に聴きどころはどの曲でしょうか?

どれかの“曲”というより、今回このリサイタルが「オーケストラでやる」という点がポイントなのです。オーケストラでやることに大きな意味があり、僕はすごくこだわっているんです。なぜなら、オペラ歌手というのは、作曲家の意図というものを絶対的に表現に組み込まなければならず、じゃあどうやって表現するのかといえば作曲家が楽譜に書いたとおりに演奏するのがいちばんいい。もちろんピアノ伴奏で歌う機会もあるんですが、ピアノよりはオーケストラのほうが表現できる範囲が広いですし、オペラをあまり知らないお客様にも「オペラってこういったものなんです!」という風に紹介したいのです。

ー言われてみれば、作曲家は最終的にはオーケストラで演奏されることを想定して作曲していますよね。

そうなんです。本来だったら、なにか作品を「これ!」と決めて、全幕やりたいぐらいなんです。でもさすがに、それではお金がいくらあっても足りないので(笑)。せめて演奏だけでも本来の音で表現できればいいな、と思いまして、思い切って挑戦してみました。僕は、もともと留学する前までは「声量」がコンプレックスだったんです。「声はいいし、音楽性もあるんだけど、声が飛んでこない」と言われることが多くて、イタリア留学へは「声量を克服しよう」というテーマを持って行きました。そしてイタリアで、いかにオーケストラに声が潜らないか、お客さんに声が届くかといったことにこだわって勉強してきたので、そういった成果を披露するためにも、今回はオーケストラが必要だったのです。オーケストラと歌えて、初めて“オペラ歌手”といえるので。ピアノでもいいのですが、オーケストラのほうがより自分にもプレッシャーがかかって、ごまかしがきかない感じがします。また、これだけの曲数をオーケストラで演奏するリサイタルは珍しいと思います。人と違うことをやってみたかった、ということもありますね。

ーマエストロの山田和樹氏との共演にも、こだわりがあるそうですね?

そうなんです。山田さんは今世界的なスターですから、この企画があと2年遅れていたらスケジュール的にかなり難しかったと思います(笑)。でも、山田さんはこのあいだも藤原歌劇団で『カルメン』を振っていらっしゃいましたが、「これからはオペラを振っていきたい」とおっしゃっていたので、もしかしたら今回振ってくださらないだろうか、と思ってお声がけしてみたら、快く「振ります」とお返事をくださいまして。その流れで、山田さんと親交が深い日本フィルハーモニーさんにもお願いをしたのです。

ーなるほど。おふたりの共演が楽しみですね!

音楽でも演技でも、字幕を見なくても伝わるほどの説得力を『ルチア』に。

ー今回、役のレパートリーも、大変幅広いですね。

そうですね。これは僕の個人的な意見ですが、自分で限界を決めるのをやめようと思っているんです。よくある「この曲は重いからやめておけ」「この役は軽いから君の声には合わない」という話は、もちろん尺度としてあるとは思うんですが、最終的に僕自身が決めればいいことだな、と。まだ歌ってもいないうちからそれを決めてはいけないな、という考えになってきて、いろんなものを試してみようと。僕は自分の持っている声、自分の持っている技術でその役を歌いますが、それがいいかどうかはお客様がお決めください、というスタンスになってきたのです。好きな方は好きだし、「ちょっと違うね」という方はそれでもいい。だから、ドイツものも歌うし、フランスものも歌うし、ロシアものも歌うし、何でも歌ってみようかなと。また、正直、リサイタルの方がオペラよりも集中力が必要だと思うんです。いろいろな感情を演じ分けなければならないので。しかも、全部見せ場じゃないですか。オペラでは自分の見せ場といったらひとつかふたつですけど、リサイタルの歌は場面的にも全部が山場だから、大変ですね。でも、やりがいはあります。

ー12月に出演される『ルチア』(『ランメルモールのルチア』とも呼ばれる)のアリアも予定されていますが、これは公演を視野に入れた選曲ですか?

そうです。リサイタルの曲を決めるとき『ルチア』の出演も決まっていたので、ぜひ歌いたいと思ったのです。

ーこの『ルチア』のエドガルドという役は、もう何度か歌われているのですか?

イタリアの小さな劇場で歌ったことはあるんですが、大きいホールの演奏のプロダクションで歌うというのは初めてです。

ーこの『ルチア』のエドガルドという役は、もう何度か歌われているのですか?

イタリアの小さな劇場で歌ったことはあるんですが、大きいホールの演奏のプロダクションで歌うというのは初めてです。

ーそうなのですね。音楽づくりや役づくりで、今考えていらっしゃる構想などはありますか?

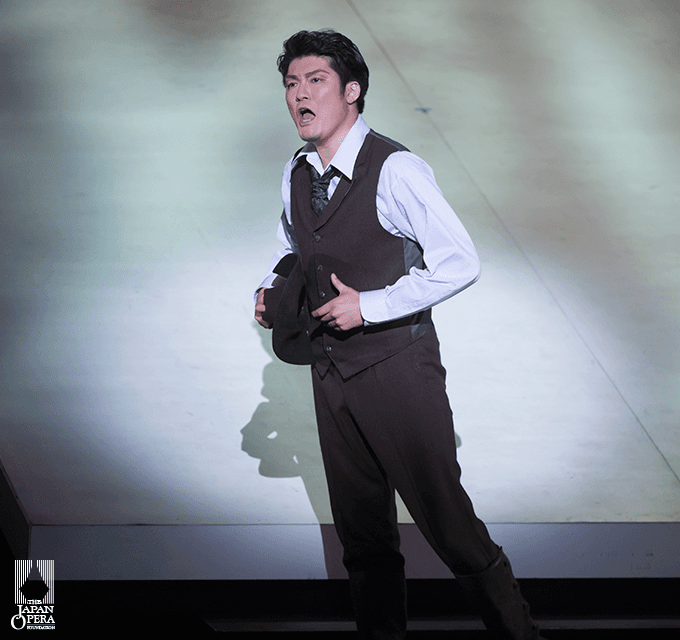

実は、僕はこういったベルカントものを歌うのは初めてなんです。今まで藤原歌劇団で演じたのは『椿姫』『蝶々夫人』『仮面舞踏会』ですが、それらとはまたちょっと時代が違うんですよね。ですから、僕自身正直まだスタイルが分からない部分もあるので、指揮の菊池彦典さんや演出の岩田達宗さんとディスカッションし、勉強させてもらいながらやっていきたいというスタンスでいます。

ー『ルチア』という作品は、主役はルチアという女性ですが、男性らしいところのある作品ですよね。

そうですね、敵対する家同士の政治的な話が絡んでいるからでしょうね。それから終わり方も少し特殊で、面白いのです。ヒロインが死んでしまったあとも話が続き、その恋人の死で最後を締めくくるという。

ー確かにそうですね!では、フィナーレはエドガルドの見せ場ですね。

そうしたいですね。また、ルチアと歌う二重唱も、後のルチアの見せ場「狂乱の場」へつながる大事な場面です。この作品では、いかにお客様をルチアに同情させるかが大事だと思います。そのために、エドガルドとの恋がいかに幸せか、エンリーコの思惑といかに相容れないかを表現するのは共演者の責任でもありますし、そういう意味で「この曲でなにを伝えるか」というテーマを決めると整理できていいかな、と考えています。それと、六重唱もいいんです!あれは最高ですよ!六重唱でどう盛り上がるかというのも、ポイントですね。

ーなるほど、見どころが盛りだくさんですね!西村さんは、演出家の方や共演者の方と、稽古中からすごく会話をされると伺いました。

実は、芝居がすごく好きなんです。究極的に、オペラって、字幕がなくても伝わるように出来ていると思うんですよ。たとえイタリア語が分からなくて、何を歌っているのか細かい内容は分からなくても、たとえば『ルチア』なら、なんとなく素敵で、美しくて、ふたりの男女が熱い恋をしていて、でも引き離されて悲しくて死んでしまったんだろうな、ということぐらいまでは分かると思うし、歌い方やしぐさでそこまで説得力を持たせて伝えるというのが歌手の責任だと思う。そういうことを細かく追究していくのが、僕は好きなんです。変な言い方かもしれませんが、いい歌を歌っているときはそのお芝居ができているし、いい芝居をしているときはそういう歌が歌えている。歌が思うように歌えないなと感じるときには、逆に感情からつくってみたりするといい歌になったりする。ただ歌うだけでなく、感情を楽譜から汲み取ることが大事で、それを表現するからこそ芝居が生きてきて、人物がどう感じているかや、どういう関係なのかがお客様に伝わると思います。

ー楽譜から、感情も汲み取るのですか。

はい。楽譜に書いてあります。だから、僕はよく演出家と話すんです。右へ行くとか、左へ動くとか、じゃあなぜそのように動くのかというその理由が知りたいのです。僕は本当はこう感じているから動けない、けれどなかには、演出の都合上しょうがないこともある、じゃあどうやって気持ちをつくろうか、ということをすり合わせていくんです。ただ単に動くのは、嫌なのです。そうやって、役づくりをしていくんです。それで声の音色も、所作もずいぶん変わるものですよ。

ーなるほど、それが演出家の方と話をされる理由なのですね。

共演者の方とも、もちろんそういった話をします。今回、ルチア役の坂口裕子さんは初めましてですが、エンリーコの谷さんやライモンドの東原さんなどとはご一緒していますね。指揮者の菊池さんとご一緒するのは初めてですが、マエストロとももちろん会話します。そこは、まず大前提ですね。演出家と話す立ち稽古より前の音楽稽古で、どう音楽をつくるかを話すと、だいたいの演技プランも想像がつく。コンサートでもオペラでも、準備がすべてなのです。

オペラへの情熱を胸に、目指すは表現力豊かな「気になるアーティスト」。

ー悲劇と喜劇では、どちらがお好きですか?

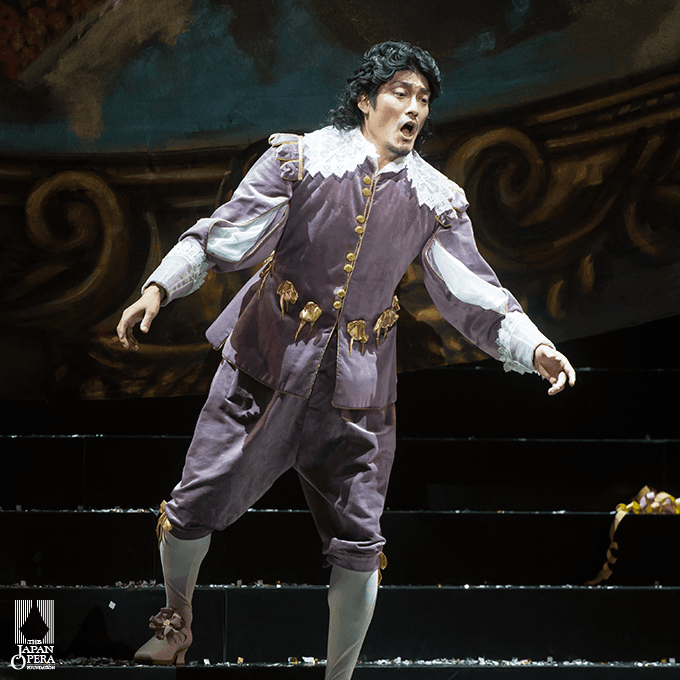

断然、悲劇ですね!喜劇をあんまりやったことがないということもありますが…『セビリャの理髪師』のアルマヴィーヴァ伯爵はありますけど、あの人物自体はそんなに喜劇的な人物ではないですからね。『愛の妙薬』は、やってみたいなと思いますけど。あんまり僕のイメージにない、とよく言われるんです。でもネモリーノって、かっこいい役なんですよ!

ー確かに、西村さんのネモリーノは意外かもしれません(笑)。『愛の妙薬』も含め、今後どんな風に歌っていきたいですか?

リサイタルのプログラムにも込めたように、“大人な役”を歌っていきたいですね。あとは、説得力があって、聴いていて「あぁ、そうだよね!」とお客様に思っていただけるように歌っていきたいです。ただ「いい声だね」だけではなく、「西村さんの歌って、なにかを感じさせるよね」と言われるような歌。なんだか気になる人って、いるじゃないですか。そんなアーティストになっていきたいです。

ー「気になるアーティスト」ですか。すでに気になるフレーズですね。普段から、劇場にオペラを観に行かれることもあるのですか?

イタリアにいたときは、やっていれば絶対行ってましたね。

ーそうなんですか!ずっとオペラのことを考えているのですか?

稽古中も、ずっと考えています。ふと目に留まった人を見て、「あ、こういう手の組み方をするんだ…」とか。我々は、基本的に舞台にいるときって、なにも考えてない動きっていうのはしてはいけないんですよ。“素”になっちゃいけなくて、たとえ「『なにも考えてない』という演技」といわれても、「どうやったらそう見えるかな」と考えるんです。普段から人を見ては「今の動き使えるな」とか、「こういうときはそういう動きをするんだ」なんてこと、よく考えています。

ー常に研究していらっしゃるんですね。お休みの日は、どんな風に過ごされるのですか?

休日は、あってないようなものですね。「休みの日」というのはあるけど、実務的な休みではあっても、結局次の公演の準備だの譜読みだのが常に頭にあるんですよ。ひとつの仕事が終わって、1日ぐらいなにも考えずにボーッとしてみたいけど、あ、次の仕事のあの単語の意味を調べなきゃ、とかそういうことを考え始めるとどうしても休みじゃなくなったりするんです。本当に「休んでるな〜!」というときは…1泊で温泉に行ったり、とかですね。家にいない。東京にいない。それぐらいしないと、常に何か考えてしまう。イタリアへ行くにも、今後やるかやらないかわからない楽譜まで含め、何十冊も持っていくんですよ。

ー温泉に行かれているときは、なにも考えずにいられますか?

そうしているつもりですけど、やっぱり結局考えてしまうんですよね。妻に「今こういうこと考えてるでしょ」と言われるので、「なんでわかるの?」と聞くと「口が動いてる」と。歌詞をブツブツ言ったりして、もう職業病ですね(笑)。オンオフがもうちょっとちゃんとできればいいんですけど。

ーご家族のサポートというのは結構あるものですか?

僕の場合は、相当手伝ってもらっていますね。妻がピアノを弾くこともあって、音取りもですし、レッスンにも一緒に行ってましたし、僕の声に関しては一番分かっています。僕たちは、自分で出している声を自分で判断できないので、誰か第三者の耳が必要なんです。いちばんいいのはもちろん先生ですが、先生が僕にずっと付いてまわることはできないので、信頼できる耳の人を持つということが大切で、それが僕の場合はたまたま妻なんです。

ーなるほど、ご家族の全面的なご協力もあって、西村さんの表現がよりお客様の心を掴むものになっていくのですね。リサイタル、そして『ルチア』、ぜひ多くの方に聴いていただきたいですね!楽しみにしています!

聞いてみタイム♪

恒例の質問リレーです。

今日、前回の大貫 裕子さんから預かっている質問はこちらです。

ー体を鍛えていますか?また、メンテナンスはどのようにしていますか?

なるほど!今、実はこれといって体を鍛えることはしていないんですけど、来年ちょっと大きな役があるので、そのためにこれから筋トレしなきゃいけないなと思っています。俳優さんって、よく役によってダイエットしたり太ったりしますが、オペラ歌手ってしないなと感じていて、でも僕は、声に負担のない程度にはそういう役づくりをしてもいいのかなと思います。でも、確かに歌にはどちらかというとインナーマッスルが大事だから、いわゆる筋トレっていうものをオペラ歌手はあまりしないですよね。最近ちょこっとやっていることは、ヨガです。

ーそれは、呼吸のためにですか?

そうです。ある方に薦められて読んだ本に書いてあったのですが、ヨガって結局「当たり前のこと」をするだけなんだそうです。人間って、どうも生きているだけでちょっと不自然なことをするらしいのです。

ー生きているだけで不自然なことをする、ですか!

そう、それを当たり前の、自然な行いをすることによってゼロに戻すというのが、ヨガの考え方なのだそうです。難しいことをするのではなく、ごく普通の自然な呼吸をすることなんだ、と。いわれてみれば、自然界の動物って、あまり寿命以外で不自然に命を全うしないじゃないですか。人間は、たとえばお酒を飲んだりタバコを吸ったり、そういったことからかかる病気なども不自然なことかもしれない。また、自然な呼吸で体はリセットできますし、なおかつそれをルーティン化することで、本番で緊張しなくなるんだそうです。だから、僕もまだまだ始めたばかりですけど、大事なことかなと思って少しずつやるようにはしています。

ーヨガは、「鍛える」ことも「メンテナンス」も包括していますね!

そうですね。僕たちにとっては、どっちかというとやはりメンテナンスが大事ですけれどね。昔ある大御所の先生がおっしゃっていたことで、オペラ歌手は、歌う前にまずウォーミングアップで発声練習をする。それから歌う。そのあと、「お疲れ様でした!」と帰ってお酒を飲む。でも、スポーツ選手はまずウォーミングアップして、スポーツをして、そのあと「整理体操」する。その整理体操というのが結構大事だということを言われて、僕はハッとしたんです。発声して、本番を歌って、そのあとメンテナンスの発声をして帰るっていうことが、実は必要なんですよね。それをやっているかといわれたら、やっていないなと。それ以来、できるときはやるようにしています。周りの状況をみて、どうしてもできないときもありますけどね。メンテナンスって、本当に大事です。

取材・まとめ 眞木 茜