『ラ・トラヴィアータ』のアルフレード役は、師が初めて藤原歌劇団でデビューした役でもあり、自分にとっても憧れだった。まずはプリモ・テノールデビューを目指していたが、奇しくも同じ役でのデビューとなったことがとても嬉しい。ヴィオレッタとアルフレードの愛と幸せを感じさせるのは、実はふたりの二重唱ではなくアルフレードの第一声だと考えている。難しいかもしれないが、表現にチャレンジしたい。趣味はスポーツ観戦。元々体育大へ進みたいようなスポーツ少年だったが歌に目覚め、音楽大学、日本オペラ振興会の育成部を経て、今がある。

今最も旬なアーティストのリアルな声や、話題の公演に関する臨場感あるエピソードなど、オペラがもっと楽しめること請け合いの情報をお届けするコーナー「CiaOpera!」。第28弾は、2019年1月26日に『ラ・トラヴィアータ』のアルフレード役で出演される、澤﨑一了氏。藤原歌劇団が誇る十八番のオペラに主役テノールとして出演することへの思いや、オペラの見どころ、オペラ歌手になるまでの意外な前身のお話をお聞きしました。

師と同じ役で、プリモ・テノールデビューを飾れる喜び。

ー今回、まずはなんといっても2019年1月26日にご出演の『ラ・トラヴィアータ』アルフレード役について、お話を伺っていきたいと思います。やはり、年始の『ラ・トラヴィアータ』でアルフレードを演じるということについては、いろいろな思いをお持ちなのではないですか?

はい。いきなり少し話が逸れてしまうかもしれないのですが、実は僕の師匠である藤原歌劇団の角田和弘さんは、藤原歌劇団のデビュー作品がこの『ラ・トラヴィアータ』のアルフレード役だったのです。しかも、26歳という若さでのデビューだったというお話を、僕が学生の頃から伺っていて。僕自身も藤原歌劇団でプリモ・テノール(役のなかで最初に記載される主役を歌うテノール)デビューすることをひとつの目標にはしていたのですが、まさか同じアルフレード役でデビューできるとは思ってもいなかったので、その喜びが一番強いですね。それから、やはり『ラ・トラヴィアータ』は藤原歌劇団にとって十八番の演目でありながら、なおかつ今回は粟國淳さんの演出によるニュープロダクションということで、新しい舞台へのワクワク感と、それにも増して緊張のドキドキ感と、いろんな感情が錯綜しています。

ー先生と同じ役でのデビューですか!感慨深いでしょうね。

そうなのです。お話をいただいたとき、まず最初に感じたことですね。しかも角田さんの26歳でのアルフレード・デビューは今でも最年少記録ではないかと思います。そんなお話を聞いていて「自分もいつかアルフレードを歌えたらなぁ」と憧れながらも、とにかくまずはプリモ・テノールとしてデビューしたいと思っていたのが、たまたまアルフレード役ということになりました。率直にいうと、最初はかなりびっくりして、「え?何かの間違いじゃないよな?」と思いましたけどね(笑)。

ー嬉しい偶然ですね!どういった経緯でお話がきたのですか?

去年、たまたま「日伊声楽コンコルソ」というコンクールを受け、そこで第2位をいただいたのですが、お話が来たのがその後のタイミングだったので、もしかしたら受賞の影響もちょっとあるのかな、なんて考えたりしています。これまで藤原歌劇団の本公演では『トスカ』と今年1月の『道化師』に出演させていただき、いずれも僕にとってはすごく良い経験になりました。自分のなかでは、オペラに役の大小というのはないような気もしていますが、それでも出番の多い役をいただけるというのは、やっぱり励みにもなりますし、刺激にもなりますし。身の引き締まる思いですね。

ー今、澤﨑さんが考えるアルフレード像というものはありますか?

そうですね、もちろんマエストロの佐藤正浩さんや演出家の粟國淳さんともつくっていくとは思いますが、今自分のなかに持っているアルフレードのイメージとしては、年齢的な若さももちろんですが、精神的な若さを感じています。悪くいえば未熟さでもありますが、それが結構この物語ではヒロイン・ヴィオレッタとのコントラストになると思うのです。ヴィオレッタはもっと大人で、すごく華やかな世界も知っているし、そのあとアルフレードと一緒になってからは生活の現実的な部分も知っている。でもアルフレードは、何に対しても考え方が若いのですよね。お父さんの言うことにも反発しますが、どこかすごくお父さんに頼っている部分もあるし。若さ、未熟さゆえにまっすぐ物事にぶつかってしまい、ヴィオレッタやお父さんとのすれ違いが生まれてしまうのかなと思います。

ーそのとおりかもしれませんね。アルフレードには、いわゆるいいとこ育ちのお坊ちゃんな部分があるのかもしれませんね。

そうなのです。ヴィオレッタはもしアルフレードと別れてしまったら、そこに残るのは孤独しかないと思うのですが、アルフレードはお父さんに「帰ってこい」と言われているぐらいだから、ヴィオレッタと別れたとしても実家がある。その救いがある部分が、アルフレードの若い考えにも直結するのかなと思います。

ーでは、先ほどもおっしゃった、アルフレードとヴィオレッタのコントラストに注目してみるのも面白いかもしれませんね。

そうですね、ふたりの人生経験の差みたいな部分を表現できたらいいですね。

ー澤崎さんオススメの、『ラ・トラヴィアータ』の見所はどこでしょう?やはり「乾杯の歌」ですか?

いやぁ、そう言いたいところですけれど(笑)。もちろん、一番有名な曲ではありますし、それからヴェルディは「演出家か!」と思うぐらい、全曲にわたって「ここはこう演奏してほしい」ということが音楽に書いてあると思うのですよね。なかでも、幕が開いて、照明がバッと当たった輝かしい社交界のシーンに、華やかなドレスを着た女性たち、ピシッとタキシードを着た男性たちがたくさんいる、そんなきらびやかな部分というのも、僕はこの作品の魅力的な一面だとは思っています。でも「乾杯の歌」が一番聴かせどころかというと…あの状況では、アルフレードはどうしていいか分からず、“ド緊張”の状態で固まりながら歌っていると思うんですよ。もちろんこれがコンサートとかでしたら、「みんなで乾杯しましょう!」というようなパフォーマンスになると思うのですが、オペラの中なので、有名な曲を高らかに歌い上げるというよりは、アルフレードとして歌えたらいいなと思います。

ーなるほど!オペラのなかでは、あくまでアルフレードとしての「乾杯の歌」なのですね。

やっぱり、初めて社交界のパーティーに来て、初めてヴィオレッタにあいさつするのに、いきなり乾杯の音頭を取らされるなんて「もっとすごい人たちはいっぱいいるのに!」と焦るんじゃないかと。

ー確かに、自分に置き換えるとすごく想像がつきますね!しかもずっと想いを寄せていた女性が目の前にいる。

僕だったらもうそこで帰ります、耐えられませんね(笑)!

チャレンジしたい。ふたりの愛の幸福を物語る、第二幕の第一声。

ー他に、ここはぜひ注目してほしいという箇所はありますか?

そうですね、あまり自分にプレッシャーもかけたくないのですが(笑)、僕はこの『ラ・トラヴィアータ』のなかに、アルフレードとヴィオレッタの心が本当に通じ合っているように見える愛のデュエットって、実は無いような気がするんです。無い、といったら言い過ぎなのかな。でも、たとえば『ラ・ボエーム』のロドルフォとミミのように、「今、本当にふたりの心が通じ合っているんだな」というような愛のデュエットが。第一幕では、アルフレードが告白しますが、ヴィオレッタには表向きにしても軽くあしらわれてしまう。なんとなく脈があることはわかるけれど、本当にヴィオレッタが自分のことを愛してくれているという確信は、無いままその場を去ってしまいます。第三幕は、ヴィオレッタの病がすでに進み、死という恐怖が迫っている状況での再会。ある意味では愛の二重唱なのかもしれませんが、その先に見えてしまっている悲劇的な、一緒になることないという状況があっての二重唱だと思うのです。じゃあ、このふたりが本当はどれだけ幸せだったのか、を表現しなければいけないのが第二幕の冒頭で歌われるアルフレードのアリアなのです。二幕の幕が開いて、アルフレードはいきなり「彼女から離れては僕の喜びは無いんだ」と歌う。第一幕のデュエットでアルフレードはヴィオレッタから花をもらって、気持ちはどちらか分からない、でも脈はきっとある、という期待感のなかで去っていき、そのあとヴィオレッタが「不思議だわ…」と歌って終わりますね。そこから第二幕になると、急に3ヶ月が経っている。そのときの第一声は、この舞台で描かないふたりの日々がどれだけ愛に満ちて幸せだったかをお客様に想像させるものでなくてはいけないと思うのです。本当に難しいかもしれないけれど、その表現ができたらいいな、と思っています。今回のデビューでいきなり出来るかはわからないけれど、でもチャレンジはしたいですね。

ー素晴らしいチャレンジだと思います!第二幕の第一声、楽しみにしています。でも、そうなると相手役の方とのやりとりもとても重要になってきますね。一番はやはりヴィオレッタだと思いますが、今回ご一緒する伊藤晴さんとは、すでにどこかで共演されていますか?

伊藤さんは、オペラの舞台でご一緒するのは初めてですね。でも、このプロダクションの前に、2015年にマリエッラ・デヴィーアさんが来日された『ラ・トラヴィアータ』のときに伊藤さんがヴィオレッタのアンダースタディで入られていて、僕もアルフレードのアンダースタディに入っていたのです。なので、まったくオペラの現場が初めてというわけではありませんが、一緒に舞台に上がるのは初めてですね。でも、コンサートではよくご一緒していますし、「乾杯の歌」をふたりで歌ったこともあります。先輩ではありますが、気兼ねなく腹を割って話せるかなと思います。

ー素敵なふたりのシーンがつくれそうですね。アルフレードの父・ジェルモン役の、折江総監督はいかがですか?

折江総監督は、実はこれも師匠・角田さんのよしみで、日本オペラでご一緒したことがあるのです。師匠は群馬県出身なのですが、2001年の「国民文化祭ぐんま2001」というものがあり、そこで群馬県のお話を題材にした創作オペラをつくったのです。『みづち』という作品なのですが、それを日本オペラ協会でも2004年に新国立劇場の中劇場で上演し、2008年に群馬県で再演した時に折江総監督は水の神様役で、僕はその神様の家来役でご一緒させていただいたんです。やっぱり、とても心強いです。今回、僕がプリモ・テノールとして歌うのが初めてなので、そういうときに総監督がみずからお父さん役でいてくださるということに、「背中を押してくださっているな」とすごく愛を感じます。

ーそれは、安心して取り組めそうですね!

そうですね。あと、これは前回の『道化師』のときも思いましたが、やっぱり合唱の先輩方にもすごく助けられていることを感じたので、心強い方々がそばにいてくださるというのは、緊張もしますが、安心もできます。

ー指揮者の佐藤正浩さんや、演出家の粟國淳さんとは、ご一緒したことはありますか?

いえ、おふたりとも初めてなんです。ですから、佐藤さんとは音楽稽古がとても楽しみですし、粟國さんは舞台は何度も拝見していて、とても人間味あふれる演出だなと感じていましたので、僕がそのなかの一員になれることも楽しみです。

スポーツ少年は、歌を学び、やがてプリモ・テノールへ。

ー澤﨑さんは、日本オペラ振興会の育成部のご出身とお聞きしていますが、その頃から藤原歌劇団の『ラ・トラヴィアータ』はご覧になっていましたか?

はい。もちろん客席から観たこともありますし、研修所のときは公演のお手伝いもさせてもらえるので、そういった機会に、お客様からは見えない、裏で動いている人の数とその力というものをすごく感じました。学生時代から、角田さんが「オペラというのは、スタッフの方々の支えがなければ、自分ひとりでは出来ないんだよ」ということを教えてくださっていましたが、そのことを肌で感じて、再確認できた場でもありました。

ーそれは、とても良い経験でしたでしょうね!育成部に入られたきっかけは、何かあったのですか?

僕は、大学を卒業したときに「もうちょっと歌を続けたいな」と思い、自分の出身大学の大学院を受験したのですが、これが受からなくて。もちろん、そのときの自分の歌に対する姿勢を思い返しても、遊び呆けていた学生時代だったのですが(笑)。でも、大学院に受からなかったことで、自分のもうひとつの夢に「教師になる」というものもあったので、「じゃあ先生にでもなろうかな」と考えて、歌の道は大学4年生であきらめようとしたんです、実は。そのとき、仲の良かった同級生が、彼も大学院には受からなかったのですが、「藤原歌劇団のこういう育成部があるよ。大学院は残念だったけど、育成部で歌をもうちょっと勉強しようよ」と誘ってくれて。

ー素敵なお友達ですね!

そうなんです、彼とは今でも親友なんです。それで、彼と一緒に日本オペラ振興会の育成部を受験して、受かって、2年間ほど勉強させてもらいました。そのあとイタリア研修というものに行かせていただき、初めてオペラの生まれた国の空気を吸ったり、イタリアの文化を肌で感じたり、それからもちろん、あちらの研修所にもイタリア人の素晴らしい先生がたが教えに来てくださったのですが、その先生がたの声の音色や輝かしさを聴いたとき、「あぁ、自分もこうなりたい!」と思って。そこから、遊んでいるだけではなくて、もっとテクニックや人を感動させられるような歌声を目指さなきゃいけないなと感じて、それが自分にとってのひとつのターニングポイントだったのです。本当に刺激的でした。

ー本物に触れて、直に感じるということが、澤﨑さんにとってはひとつひとつ財産になってきたのですね。

そうかもしれませんね。僕は、頭で考えるよりは感覚で捉えるほうが多いかもしれません。それは歌だけではなくて、いろいろな物事に対して。

ー普段から、オペラはよくご覧になるのですか?

はい、行きます。自分でやっているだけだとわからないことって結構あったりして、それが人の公演を観に行って刺激をもらえる部分は大きいので、舞台を観たり、演奏会を聴いたりすることは表現をする者にとってはすごく大事だなと思いますね。あと面白いのが、「声の調子が悪いなぁ」なんて思っているときに人の演奏会を聴きに行くと、次の日めちゃくちゃ調子が良くなっていたりするんですよ(笑)。なぜかは分からないですけど。相乗効果みたいなものって、あるのかもしれませんね。

ーそれは面白いですね!きっと、何かがあるんでしょうね。でも、そういったことも含めて、ご自身で観に行くことも大切にされているのですね。完全にオペラや音楽を離れる日というのもありますか?

もちろんあります!僕はスポーツ観戦が好きなんです。

ースポーツ観戦ですか!ご自身でもスポーツをされるのですか?

今はもう自分ではやらないですけど、中・高はずっとハンドボールをやっていて、大学の進路も実はハンドボールの道に進みたかったのです。僕らは、ちょうどロンドン・オリンピックの世代で、「僕も頑張って大学へ行って、一流のオリンピック選手を目指したい」と思っていた時期もあったのです。でもそこで、膝の怪我をしたこともあり、いろいろ将来に不安を感じたりしているうちに、自分が本当は何をやりたいのか分からなくなってしまって。そんなとき、たまたま高校の音楽の先生がバリトンのオペラ歌手で、「困ってるんだったら、歌やってみれば?」と声をかけてくださったのです。そこで、それまでは音楽に興味もなかったけれど、なんだか知らないけれど「あ、歌やろう」って僕も思ったんですよ。「歌しかない」というか。家に帰って両親に相談したら、「昨日まで体育大って言っていたのに」って反対されて(笑)。そしたら、その音楽の先生が両親を説得してくれたんです。それで、もうピアノもそこから買って練習して。でもコールユーブンゲン(声楽学習の教材)が全然間に合わなくて、入試でも出来なかったのに、なぜか受かってしまって。そして大学で出会ったのが、今の師匠の角田さんだったのです。今思えば、本当に人に助けられてここまで来たな、と。

ーそうだったのですね!ご縁がつないで、今があるのですね。ちなみに今年のワールドカップやオリンピックも観ていましたか?

観てました!この前のワールドカップは、もう、すごかったですよ!ユニフォーム着て、でっかい旗を持って!パブリックビューイングに行ったんです。

ー寝られなかったのではないですか(笑)?

寝られませんでした(笑)。

ーでも、じゃあ今でもスポーツはご自身のなかで大事にされているんですね。

そうですね。好きだし、どこかに今でも自分のなかにあるし。歌うこと自体、結構全身運動で、スポーツみたいなものですけどね(笑)。ハンドボールではキーパーで、キーパーってチームの後ろからすごく声を出すんです。だから、気づいてみれば、スポーツをやりながら声も出していたし、無駄なことはなかったなと。今でもハンドボールやりたいなぁ、あのとき怪我していなければなぁ、と思うことはあるんです。でも、そんなときはもしハンドボールをやっていたら今は歌えていなかった、とポジティブに考え直すようにしています(笑)。

ーそうですね、今やアルフレードですからね!お話ありがとうございました。

聞いてみタイム♪

アーティストからアーティストへ質問リレー。

森口賢二さんから、澤﨑一了さんへ。

ーさて、恒例の「聞いてみタイム♪」です。前回お話をうかがった森口賢二さんから、澤﨑一了さんへ聞いてみたい質問を預かっています。

ーあなたの人生を変えたオペラ、もしくは人は誰ですか?

あぁ〜、いっぱいいすぎて困ったなぁ!

ーそうですよね、今までのお話を伺っていると、たくさんのきっかけがありそうですね(笑)。

そうなんです。いっぱいきっかけがあるのですが、でもやっぱり歌に導いてくれた先生もそうですし、大学に入って角田和弘先生に出会ってからはオペラの素晴らしさを知ったんです。そして、じゃあ自分がオペラをやっていこうと思ったときに、声楽というものに対して感覚的に「これだ!」と感じたのは、ベタかもしれませんがルチアーノ・パヴァロッティなのです。これもまたスポーツにも通じる話ですが、日韓ワールドカップのときに3大テノールが横浜アリーナでコンサートをして。「これは行かなきゃ!」と行ったときに、本物のテノールの響きに圧倒されて。もちろん、さすがに横浜アリーナではマイクを通して歌っていて、聴こえてくる声もスピーカーを通したものではありましたが、スピーカーからでも伝わる声の圧や、それから「こんなにお客さんが熱狂するんだ!」というイタリア・ベルカントの素晴らしさにも。そこで、クラシックを歌うことへの概念みたいなものが構築されたと思うんです。もちろん、ホセ・カレーラスやプラシド・ドミンゴもそのときに聴いたのですが、パヴァロッティのあの輝かしい声に、涙が出るようでした。

ーでは、あえてひとり挙げるとしたら、ルチアーノ・パヴァロッティですね!

そうですね。あれが、CDなどではない、生の外国人の歌声を聴いた最初の経験だったかもしれないですしね。「今から自分はこんなことをやろうとしているのか!」とも思いましたけどね(笑)。

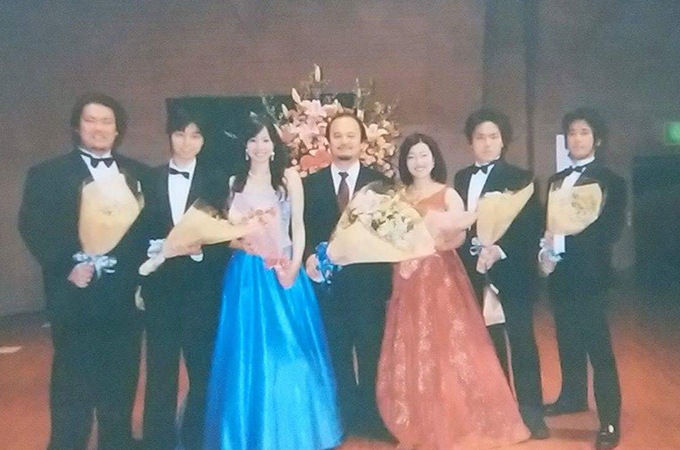

大好きなルチアーノパヴァロッティがサッカーW杯イタリア大会の前夜祭として三大テノールとしての活動を始めた場所での1枚

ーお気持ち、お察しします(笑)。ありがとうございました。

取材・まとめ 眞木 茜